2025.08.14

細孔分布測定とは、細孔という穴が開いている「多孔質体」の性質を調べるために行う測定技術です。

多孔質体はガラスやウレタンなど、さまざまな工業製品に利用されている素材です。素材の固さや吸水性といった性質が違うのは、小さな空孔のサイズや構造が影響しています。細孔分布測定は多孔質体の素材が持つ性質を調べるために行われています。

本記事では、多孔性材の細孔分布と測定方法について解説します。

目次

「細孔」とは物体内に存在する微細な穴を指します。この穴の開いた空間を「空孔」と呼び、内部に空孔を含んだ物体が「多孔質体」です。多孔質体には木材や金属のほか、石や樹脂まで、さまざまな幅広い種類の素材が該当します。細孔は特に小さなサイズの空孔を意味し、サイズや構造により素材の持つ特性が変化します。

細孔は多孔質体の内部や表面にある、肉眼では視認できないほど小さな空孔です。大きさを表す単位は㎚(ナノメートル=10億分の1メートル)です。国際純正応用化学連合(IUPAC)の定義ではサイズにより区分されていますが、それぞれに複数の呼称があります。

マイクロ孔以下のサイズはさらに細分化されるケースがあります。

多孔質体の細孔サイズに合った物質を取り込む性質が「吸着」現象です。

多孔質体の持つ細孔のサイズや体積を示すのが「細孔分布」です。多孔質体は物理吸着の性質から、フィルターや断熱材のほか、吸着材や触媒器材など多くの用途に利用されています。

たとえば活性炭やセラミックスを材料とする器材では、細孔分布の具合により機械的な強度や吸着特性が変わります。そのためフィルターや触媒では、対象になる物質に適切な吸着性質を持つ素材の選定が重要です。この選定や評価の指標として細孔分布は欠かせません。

細孔は非常に小さいため、測定には円筒形のモデルを仮定し、吸着等温線を利用したグラフから算出します。細孔分布を調べると、吸着できる物体の体積や反応する面積のほか、多孔質体の構造把握が可能です。

多孔質体には細孔分布から空孔サイズに応じた物体を吸着させる性質があります。細孔分布による吸着には「物理吸着」と「化学吸着」の2種類があります。

あらゆる物体の分子間には「ファンデルワールス力」という、電子の偏りから発生する微弱な引力が働いています。このファンデルワールス力で細孔が物質を取り込む性質が物理吸着です。細孔サイズに近い物質を優先的に取り込み、吸着速度も早いですが、洗い流すなどの方法で分離できます。

多孔質体に特定の物質を取り込むため、化学反応を利用し吸着させる方法です。たとえば乾燥剤に使用される生石灰には、水分子と化学反応を起こし水酸化カルシウムに変わる性質があります。こうした化学反応による吸着は不可逆変化が多く、石灰と水を分離させるには加熱など別の化学変化が必要です。

一般的に吸着とは、物理吸着を指す意味で使用されています。

多孔質体とは内部に多数の空孔が存在する構造体を意味し、物体ごとに異なる空孔サイズや構造を持ちます。自然の中にある多孔質体には軽石や木材、貝殻や骨があり、古くからさまざまな用途に利用されてきました。現代でも金属や樹脂を加工した多孔質体が作られ、多くの産業で欠かせない材料となっています。

多孔質体は内部の空孔のサイズや配列により性質が大きく変化し、基本的に細孔のような微細な空孔の構造では、強度が高く重量も増す傾向にあります。

たとえば金属やガラス素材の製品は硬度が高く重量も重くなりますが、特殊な加工を施して軽量化や強度の向上が可能です。また、樹脂では軽量なままでも加工によって衝撃に強い耐性を持たせる技術が開発されています。

多孔質体は用途に応じて、自然界の物体から科学技術で作り出される素材まで、多種多様な種類が利用されています。その内部の空孔形成状態は大別すると「独立孔構造」と「連続孔構造」の2種類です。

内部に個々の空孔が独立している例です。孔が閉じており空気が閉じ込められるため断熱性・緩衝性・浮揚性が高く、代表的な素材は発泡スチロールなどです。

内部で隣接する空孔がつながっている例です。孔が連結しており空間が広いため柔軟な構造になります。吸水性や防音性に優れており、代表的な素材はウレタンフォームなどです。

多孔質体は小さな日常品から巨大な建築物の構造体まで幅広く使用されています。自然界にある素材をそのまま利用するケースと、用途に応じて人工的に多孔質体を製造するケースがあります。

自然に作られる天然の代表的な多孔質体は、木材・軽石・骨・貝殻などです。基本的に軽量で頑丈な構造をしており、古くから日用品の材料に使われてきました。また、その細孔の性質から水質や土地の浄化材といった特別な用途にも使用されています。

吸湿材:水分の吸収

脱臭剤:臭い成分の吸着

水質浄化材:水分の不純物濾過

ゼオライトはケイ素とアルミニウムと酸素による結晶体で、天然の多孔質体でも特に幅広い用途に利用されています。

ゼオライトは細孔のサイズが小さく、分子のふるい分けができます。そのため水分から不純物の濾過が可能です。さらに固体酸性、イオン交換、触媒、吸着の性質を持ち、二酸化炭素や窒素の吸着効果から土壌改良や飼料添加物などにも使用されています。

人工的にさまざまな材料からも多孔質体が製造されています。多孔質構造を持たせた金属のポーラスメタルや、ガラスを加工したポーラスガラス、発泡樹脂が代表例です。「ポーラス」とは多孔質の意味です。

建築物の産業機械へ軽量で頑丈な構造を持たせるために使用されます。また金属内の空孔サイズや構造の作り分けが出来る技術があり、フィルターや吸着プレートなど通気性や水流性を持たせるのも可能です。燃料電池や医療分野の人工関節パーツにも使用されており、今後も利用場面が増えると考えられています。

製造方法の条件により細孔サイズを調節でき、液体・気体を通し分離フィルターに使用可能です。細孔サイズと細孔分布の厳密なコントロールができるので、特定の物質を結合させる高精度な触媒担体としても利用されています。

多孔質による表面積の広さから乾燥剤としても利用でき、樹脂製品と比べて熱や湿気に強く、過酷な環境で使用される検査機器を熱や結露から保護できます。

多孔質樹脂のプラスチックは生活の至る所で、用途に応じた特性を持った素材が利用されています。自動車では軽量化・静音化・断熱を目的とし、座席のクッションやハンドル、バンパーやエアダクトなど多くのパーツが使用されています。

また、ペットボトルでの需要が高く、軽量で頑丈なため、輸送中の破損を防止するのに効果的です。建築分野でも断熱材に使用されるポリウレタンフォームは、気密性と防音性に優れ、耐久性も高く長持ちする優秀な素材です。

細孔分布測定とは、多孔質体に含まれる細孔のサイズと構造を測定する方法です。細孔分布測定では、対象の多孔質体が吸湿材や濾過材に使用される小さな粉末のケースも少なくありません。直接視認が困難なので「ガス吸着法」や「水銀圧入法」の間接的な方法で測定します。

ガス吸着法とは、多孔質体の表面にガス分子を吸着させて、凝縮具合から細孔分布を測定する方法です。

ガス吸着法では小さなサイズの「メソ孔〜マイクロ孔:直径50nm以下」の細孔が測定対象です。具体的には以下のような物に存在します。

この測定方法では一定温度に冷やした多孔質体に対し、窒素ガスを吹き付け多層状に吸着させていきます。

この際に、一層目の吸着から多層吸着までのガス分子量を計算する式が「BETの式」です。BETの式は一般的に粉粒体の表面積測定に利用されており、これで固体表面を覆うのに必要なガス分子の物質量(単分子層吸着量)が求められます。

多孔質体にガス分子が何層も吸着すると、細孔内に入ったガス分子が凝縮し液体化します。凝縮が起こるとさらにガス分子の吸着量が増え、この増加分は細孔の容積に比例するので、細孔分布の測定が可能です。

水銀圧入法とは、多孔質体の細孔に水銀を侵入させるよう圧力を加えて細孔分布を求める測定方法です。

水銀圧入法は比較的サイズの大きい「メソ孔~マクロ孔:4nm~50㎛(マイクロメートル=1/1000ミリメートル)」の細孔が測定対象です。以下のような製品に多く見られます。

測定では、始めに多孔質体を真空状態の容器内に置き、内部を水銀で満たします。

水銀は表面張力が大きく、そのままでは多孔質体に沁み込んでいかないため、圧力をかけて細孔内へ侵入させます。水銀は大きい細孔から小さい細孔へ順に入っていくため、圧力と水銀の表面変化から細孔に入り込んだ分量を計測すれば、細孔の体積が測定可能です。

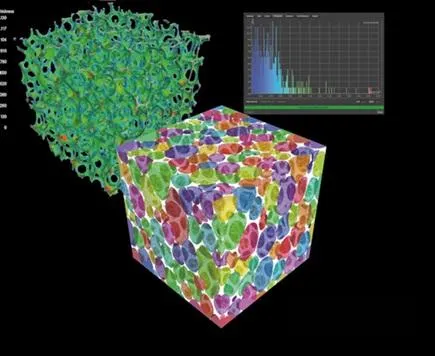

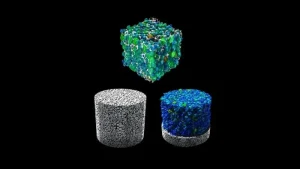

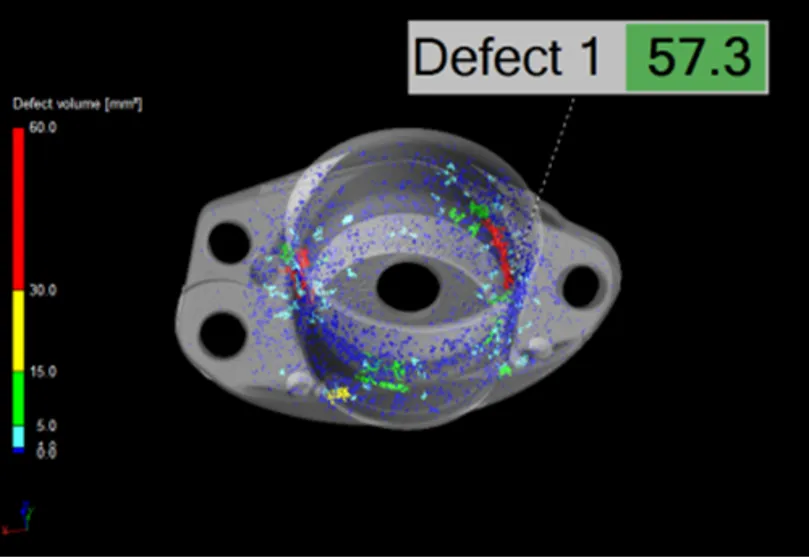

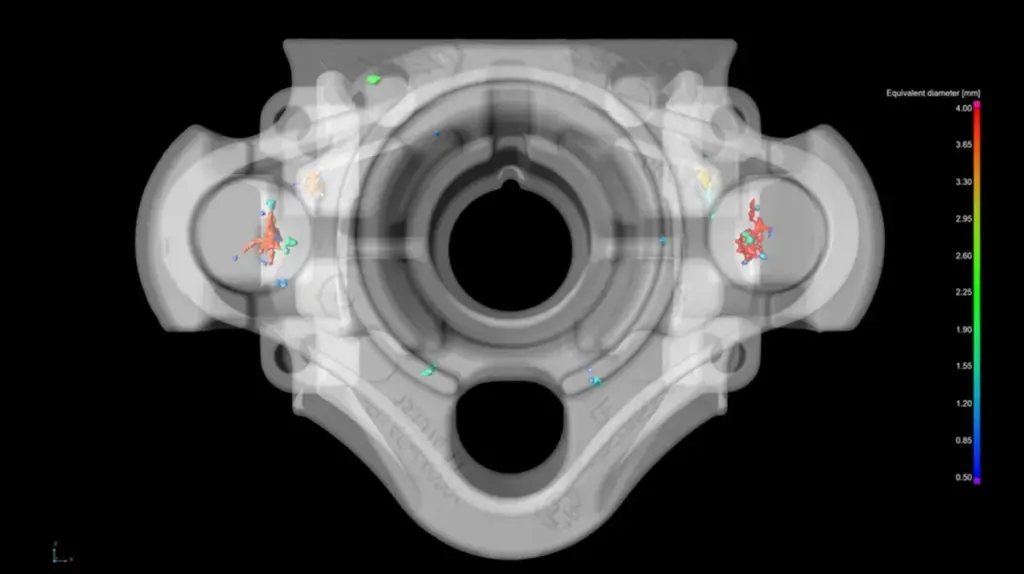

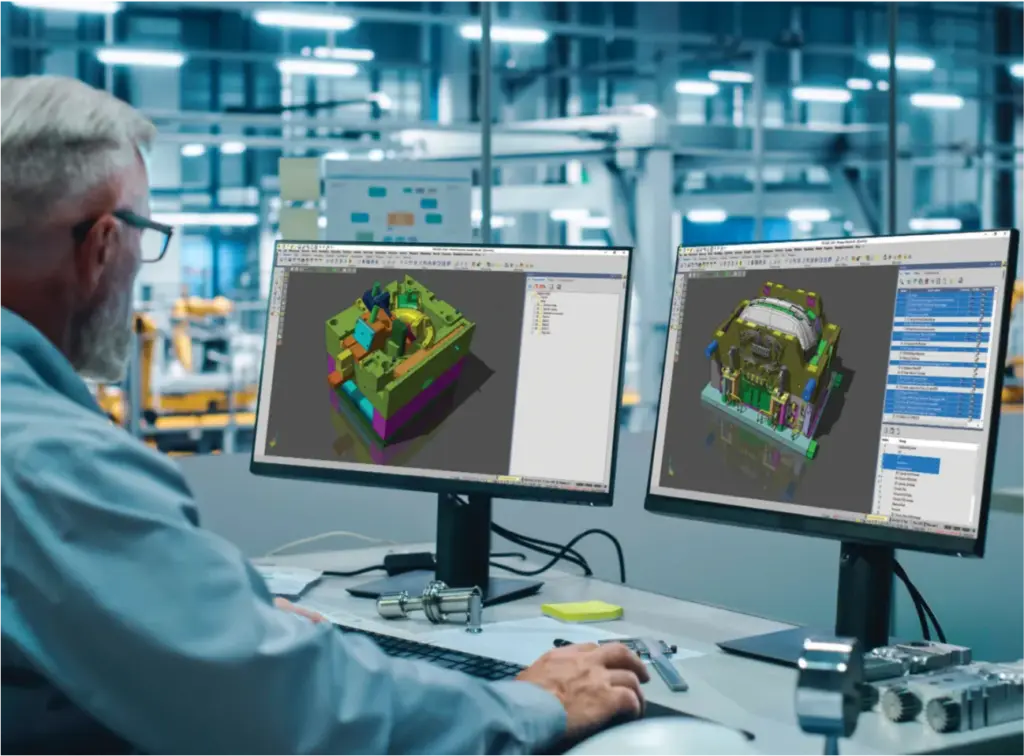

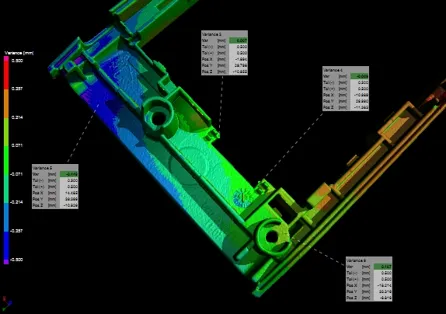

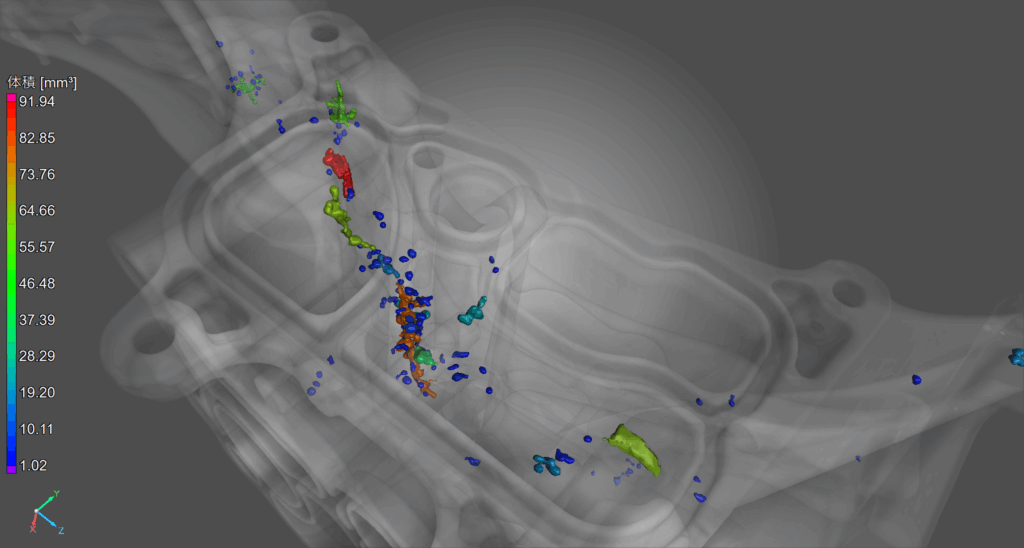

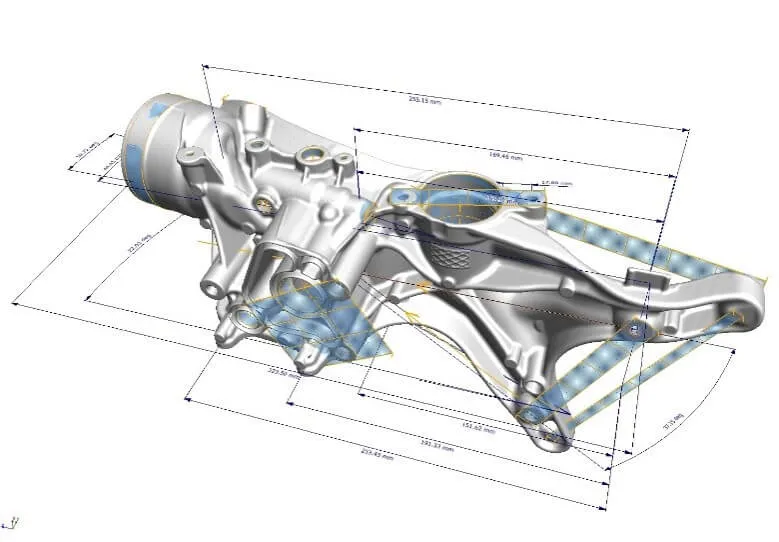

VG STUDIO MAXは三次元データの解析ソフトウェアです。豊富なオプションモジュール機能を搭載しており、鋳造品の非破壊検査や繊維複合材の関連パラメータの解析や多様な用途に対応しています。とくにデータ品質解析機能のマテリアル解析では、多孔質発泡体やフィルタ素材のセル構造を評価するフォーム/パウダー解析モジュールを備えており、細孔測定でも活躍します。

また、移動現象シミュレーションモジュールによって、流れや拡散性といった材料特性を計算でき、バーチャルで水銀圧入法に相当する毛管圧力排出曲線を得ることができます。

そもそも細孔は目視で計測ができません。細孔分布測定でも仮定モデルを使ったグラフから算出しますが、VG STUDIO MAXのデータ解析により問題の特定が容易になります。たとえばマテリアル解析モジュールでは、以下のような不良を発生させる要因を発見できます。

解析結果から、対象の多孔質体の細孔分布状態を詳細に把握できます。細孔体積や密集・連結状態から用途に適切な性質を備えているのか、工業製品ならば製造工程のどこに問題があるのかの判断に役立つでしょう。吸着剤や電子機器の触媒開発で細孔分布測定を行う際には、VG STUDIO MAXをご利用ください。

自然に存在する岩石や木材、人工的に作られた金属や樹脂製品、そのどれもが内部に細孔を含んだ多孔質体の構造をしています。細孔サイズや配置状態はその物体ごとに違い、これらは堅牢性や吸湿性など多くの性質に関係します。

この物体の細孔サイズや配列構造を調べる技術が細孔分布測定です。細孔は分子サイズの小さな空孔で肉眼では確認できません。そのためガスや水銀を利用した計測数値を仮定モデルに当て嵌め、細孔状態を測定します。細孔分布測定で得られたデータは日常生活を支える、あらゆる分野で資材の性質把握に活用されています。

VG STUDIO MAXのデータ解析も細孔分布測定においても有用です。ぜひ導入をご検討ください。

Top Articles

よく読まれている記事

Featured Articles

2025.11.27

「ダイカスト(ダイキャスト)とは|金型設計から最新の…

鋳造法の一種として確立されているダイカストは、精度が高く鋳肌も綺…

2025.11.27

ロストワックス鋳造とは|工程・特徴・品質評価の最前線

ロストワックスとは、古くから活用されてきた鋳造法のひとつです。 …

2025.11.17

樹脂成形のソリ対策と金型立ち上げ最適化|CAEとCT…

2025.11.06

【製造業向け】3Dレーザースキャナーとは?複雑形状に…

3Dスキャナーは、大別して接触式と非接触式の2種類に分類されます…

2025.10.29

熱硬化性樹脂の特性|その種類とメリットとは

身のまわりにある多くのプラスチック製品は「樹脂」と呼ばれる材料か…

2025.10.29

熱可塑性樹脂の特性|再利用可能なその魅力とは

熱可塑性樹脂は、日用品から産業製品まで幅広く使われている素材です…

2025.10.10

ダイカスト鋳造とは|ダイカストの特徴や用途について解…

ダイカスト鋳造とは、金属加工の代表的な方法である、鋳造加工の一つ…

2025.10.08

砂型鋳造とは|古くから使われる鋳造方法とその特徴・手…

鋳造に用いる型には、金属型やダイカスト型のほか、砂を使った砂型も…

© Hexagon Manufacturing Intelligence Japan

© Hexagon Manufacturing Intelligence Japan